Descubren robo de cerdos en granja asegurada a grupo criminal en Edomex

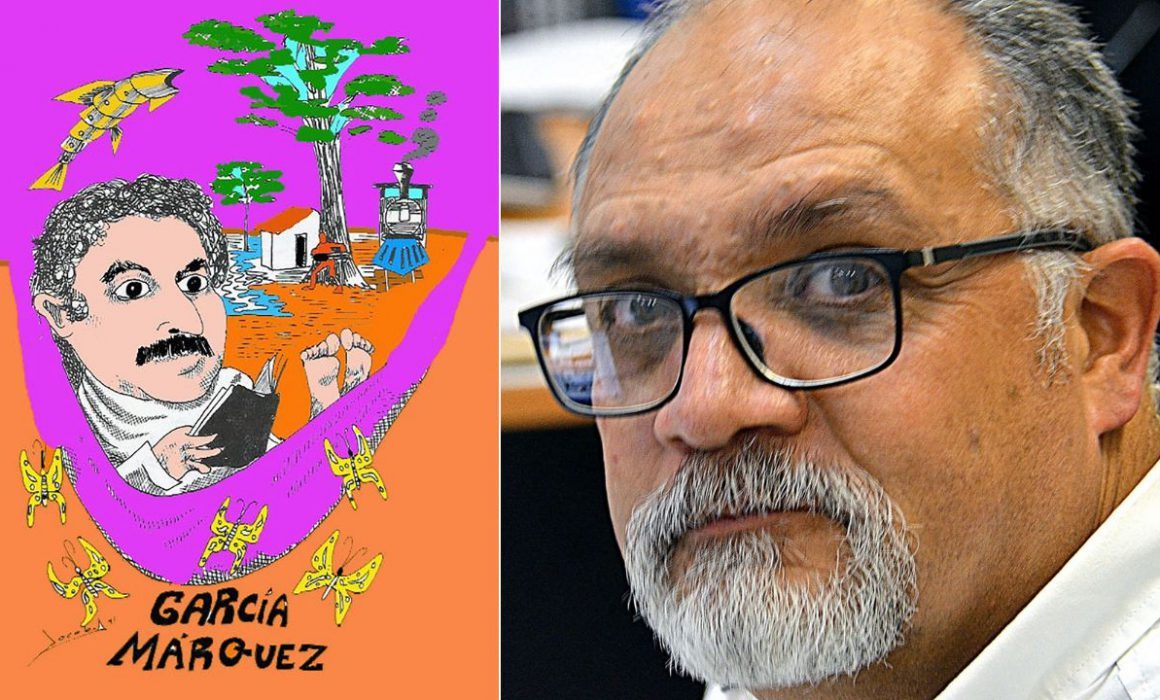

Jacobo Acosta, hoy monero brillante y diligente abogado, era entonces un estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, pero aquella noche no necesitó papel ni tinta: bailó salsa con Mercedes, Barcha Pardo, la esposa de García Márquez, charló con él, y guardó la escena en la memoria, no en sus trazos.

Esta anécdota que no se había plasmado en papel, la presento ahora en un texto escrito y un día contaré también cómo el laureado escritor, por unas horas, amistosamente, fungió como mi jefe de relaciones públicas en París Alberto Carbot Fue una noche sin testimonios gráficos, pero con memoria. Un relato apenas creíble en estos días donde todo se documenta, se sube, se archiva, se comparte, aún cuando sea producto de la inteligencia artificial. Y sin embargo ocurrió.

Fue, lo sé, porque alguna vez me lo narró con una lucidez desprovista de vanidad mi querido Jacobo Acosta, testigo improbable de una escena que parecería inventada más bien por el azar y la ternura: Gabriel García Márquez —Gabo, le llamaban realmente sus más cercanos y hoy me atrevo a llamarle así, sólo para darle más calidez narrativa al relato—, y su esposa Mercedes Barcha, bailando salsa en una casa de Cuajimalpa, entre estudiantes, actrices y música de Héctor Lavoe.

Era 1986. La Facultad de Filosofía y Letras hervía aún con las réplicas de la marea cultural que el boom latinoamericano había sembrado años antes. El teatro Santa Catarina, refugio de extravagancias lúcidas, acababa de cerrar temporada con la obra Espejos, una puesta en escena en dos actos de Raúl Falcó y el siempre provocador Juan José Gurrola. Treinta o cuarenta funciones —las reglamentarias—, y luego, como cierre, una fiesta sencilla, sin boletos, sin invitaciones formales.

Sólo el gesto generoso de Lucile Urencio, actriz de la obra y madre de Claudia Agostoni, entonces estudiante, hoy destacada historiadora —me relata Jacobo. “La casa de Lucile —como le llamábamos familiarmente—, era un templo doméstico al arte: grabados de Toledo, un Cantinflas de bronce, miniatura verdosa como todas las que hacía Roicardo Ponzanelli —similar a la que hoy se encuentra frente al Hospital Álvaro Obregón en la Colonia Roma de la Ciudad de México—, litografías de Cuevas, otras esculturas menores que hablaban de un coleccionismo sin ostentación.

Una anfitriona de las que ya no existen: capaz de repartir galletas con crema, servir cubas con el Bacardí barato que habíamos aportado y advertir con amable firmeza —como lo hizo entonces—, que adentro no se fuma”.