Quieren hacer en Venezuela, lo que hicieron en México

En el mundo actual, las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en instrumentos que apoyan la construcción de una democracia participativa e inclusiva, al permitir a los ciudadanos reflexionar en base a información pública de organizaciones políticas y candidatos, mediante espacios para generar participación, diálogos y reflexión social. Una ciudadanía informada constituye una de las bases de una democracia dinámica, en la que la ciudadanía genera una memoria colectiva con una permanente búsqueda, recolección, análisis y difusión de información de los sujetos políticos que participan en los procesos electorales.

El concepto de rendición de cuentas tiene su origen en la teoría de la superioridad democrática de la representatividad de John Locke, basada en la noción de que la rendición de cuentas sólo es posible cuando existe una clara distinción entre gobernados y gobernantes (Locke, 1690). Desde entonces y hasta la actualidad, el concepto se mantiene vigente, por lo que es fundamental comprender que en una democracia representativa la ciudadanía transfiere su poder de toma de decisión al gobierno, y que por ende debe haber un mecanismo para que dicho gobierno rinda cuentas de sus decisiones y procedimientos. Así mismo, ante el incumplimiento de una gestión transparente se debe poder sancionar al gobierno, e incluso en caso de ser necesario, removerlo. Cabe resaltar que muchas veces se asocia a la rendición de cuentas como un término financiero, pero aún en esta área, mantiene la base del concepto general de delegar cierta autoridad, evaluar el desempeño e imponer sanciones en caso de ser necesario (Barton, 2006).

La información y la Transparencia y responsabilidad generan una cultura de rendición de cuentas, asegurando una reciprocidad entre las organizaciones políticas y las autoridades con la ciudadanía. Es así que Bentham indica que “mientras más estrictamente nos observan, mejor nos comportamos” (Hood et al, 1999); por lo que la ciudadanía debe asumir su rol de supervisar y exigir a las autoridades una rendición de cuentas, lo que reforzará la representatividad y el vínculo entre ambas. Esto sin duda resalta la necesidad de que exista una gestión transparente y constante, pues muchas veces, se rinde cuentas esporádicamente, mas no como un hábito democrático. Es por esto que el objetivo primordial de Voto Transparente es promover entre la ciudadanía el ejercicio de su derecho de Transparencia y responsabilidad y acceso a la información de sujetos políticos que son partícipes de los procesos electorales. Pero al mismo tiempo, se busca brindar espacios a las organizaciones políticas para presentar su información, así como de sus candidatas y candidatos, para que estén a disposición de todas y todos los ciudadanos. Motivando de esta manera espacios de diálogo y reflexión social.

Profundizar la democracia representativa en un sentido participativo Una de las primeras reflexiones serias sobre la crisis de la democracia parlamentaria y representativa es el texto de Kelsen Esencia y valor de la democracia, escrito al término de la primera guerra mundial, en un momento en que muchos europeos volvían a pensar que democracia puede decirse de varias maneras y que tal vez haya otras formas de democracia mejores que la que se conoce con el nombre de democracia liberal. En estos momentos en México y en San Luis Potosí se trata de salvar la democracia moderna obligando a profundizar la democracia representativa, o indirecta, realmente existente, en un sentido participativo. De ahí propuestas como la del referéndum constitucional, el referéndum legislativo y la iniciativa popular, que son medidas repetidamente replanteadas desde hace mucho y discutidas casi siempre que se reproduce en nuestras sociedades el “malestar democrático” nos dan una refrescante forma de hacer política.

Teniendo en cuenta que la democracia es siempre democracia en construcción no tiene nada de extraño que la mayoría de las iniciativas encaminadas a ampliar o profundizar la democracia representativa en un sentido participativo hayan surgido en los últimos tiempos del seno de los movimientos sociales alternativos o de teóricos relacionados con ellos: del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del movimiento pacifista, del llamado movimiento del vecindario, de los movimientos ciudadanos, de algunas organizaciones no-gubernamentales o de esa red de redes que es actualmente el movimiento antiglobalización.

La sustitución del principio de mayorías y minorías, la prioridad que se da a la argumentación y el convencimiento y sobre todo la idea de que, en el transcurso de la deliberación, puedan cambiar los intereses y las expectativas de los ciudadanos son pretensiones que pueden parecer, a primera vista, un tanto idealistas, pero la propuesta cuenta con cierta base empírica, analicemos: que en la resolución de problemas concretos de la esfera pública, sentidos como básicos por la ciudadanía, es habitual replantear las expectativas y propuestas, inicialmente basadas en valores y principios, cuando se escucha en plan de igualdad los argumentos de los otros, basados en otras experiencias prácticas, y en particular cuando se sabe que también los argumentos propios están siendo escuchados. Pero en muchas latitudes existen algunas variantes de lo que se llama democracia deliberativa están dando mucha importancia, para su fundamentación empírica, a las experiencias de democracia participativa que se han desarrollado durante la última década (Cohen y Sabel). Y en nuestro continente hay un ejemplo de Democracia participativa:

Porto Alegre Bajo el rótulo de democracia participativa se incluyen actualmente toda una serie de experiencias en las que se entrecruzan, por así decirlo, la democracia asamblearia o de base y la democracia representativa o de partidos. Hablando con propiedad, no hay un modelo único de democracia participativa sino varios modelos determinados por formas y metodologías próximas pero diferenciadas. Aunque el caso más conocido es el de Porto Alegre (Brasil) existen otros igualmente interesantes y ya bastante consolidados, como el de Kerala, en el sur de la India, y el de Villa El Salvador en Lima (Perú). En estos últimos años las experiencias de Porto Alegre, Kerala y Villa El Salvador han inspirado otras, no sólo en Brasil y en otros países de América Latina o en Asia, sino también en algunas ciudades europeas y norteamericanas. La experiencia participativa de Porto Alegre se inició con el acceso de Olivio Dutra (un marxista cristiano, líder sindical, que se encuentra entre los fundadores del PT y de la CUT) a la alcaldía de la ciudad y fue desarrollada durante los años que siguieron, siendo alcaldes Tarso Genro (desde 1992) y Raúl Pont (elegido en 1996). Empezó siendo una experiencia modesta, impulsada por una de las corrientes del Partido de los Trabajadores y centrada en la discusión y deliberación por abajo de las preferencias presupuestarias en el municipio, con la participación de poco más de cuatrocientos ciudadanos para una población de algo más del millón de habitantes. Pero desde 1989 el número de los participantes, procedentes de los distintos distritos del municipio, ha ido creciendo hasta rebasar, diez años después, la cifra de veinte mil.

La participación en la vida política

La democracia participativa es un sistema de organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. En este sentido, podemos entender la democracia participativa como una evolución moderna de la democracia directa de la Antigua Grecia, donde los ciudadanos, su voz y voto, tenían una influencia y un peso específico real en todas las decisiones de carácter público de las ciudades-Estado. Es por ello que la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que la y el ciudadano no limiten su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio(voto), como ocurre en la democracia representativa, sino que asuma un rol protagónico, activo y propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional. De esta manera, uno de los retos de la democracia participativa es crear una sociedad integrada por ciudadanas y ciudadanos activos, organizados y preparados para asumir un papel dinámico en la escena política; individuos a quienes, desde la propia escuela, se les eduque para participar en este sistema político. Básicamente, se persigue que la ciudadana y el ciudadano se involucren en las decisiones que le afectan, proponiendo iniciativas, promoviendo asambleas y debates, pronunciándose a favor o en contra de una u otra medida, así como vigilando y verificando su implementación.

El ideal que promueve el sistema democrático participativo es el de una sociedad más justa, plural y con mayor inclusión social, que se reconozca en los valores de la concertación, la tolerancia y la colaboración. No obstante, es importante subrayar la naturaleza híbrida de la democracia participativa (de allí que haya quien la denomine semidirecta), pues esta, más que constituir un sistema en sí mismo, se puede comprender como práctica complementaria de la democracia representativa para reforzar la participación ciudadana avances que debemos reconocer se están dando en México y nos toca vivirlos.

Condiciones para la participación ciudadana

En efecto, la participación ciudadana no aparece mágicamente en un régimen democrático, ya que el Estado Mexicano debe construir las condiciones que permitan efectivizarla. En este sentido, todo sistema político necesita cuatro requisitos para lograr consolidarla:

1. El respeto de las garantías individuales.

2. Los canales institucionales y marcos jurídicos.

3. La información.

4. La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.

Tenemos historia en ello, en el país:

En 1977 se modificaron algunos artículos de la Constitución mexicana para permitir la inclusión de nuevos partidos políticos al sistema y abrir los cauces en la participación política institucional. A esta reforma le siguieron la de 1986, 1989-1990, 1993 y 1996, las cuales cimentaron las bases de unas elecciones limpias y equitativas. Sin duda alguna, podemos decir que estas reformas fueron el comienzo de la transformación del régimen y de la apertura del sistema político mexicano.

En la historia de la participación ciudadana de la Ciudad de México, la década de los años ochenta es catalogada, regularmente, como un periodo de revitalización, o mejor dicho, como el momento clave del despertar de los capitalinos con respecto a la organización autónoma y expresión independiente de sus demandas, necesidades e intereses ciudadanos.

Los años ochenta fueron testigos de una gran efervescencia política y social en la Ciudad de México. Las grandes movilizaciones urbanas protagonizadas por el Movimiento Urbano Popular, la Coordinadora Única de Damnificados, la Asamblea de Barrios, entre otras, sin duda incentivaron la participación autónoma de las y los capitalinos crearon nuevos y alternativos canales para la expresión ciudadana independiente, con lo cual, terminaron cuestionando los medios institucionales dispuestos para canalizar la participación ciudadana y, sobre todo, disputando enérgicamente la hegemonía territorial de las intocables organizaciones -de conocido partido hegemónico por muchas décadas -con las que, hasta entonces, el partido y las instancias gubernamentales controlaban férreamente las estructuras de participación y expresión ciudadanas de los capitalinos.

La confrontación y movilización constantes de los actores sociales, la gestación de formas de participación autónomas dentro de las instancias gubernamentales y la creciente tensión social y política que se vivió durante los años ochenta, no sólo dio muestras de la capacidad auto organizativa de la ciudadanía, sino que además motivó o influyó directamente en la gestación de la reforma política del gobierno del DF, que a partir de 1986, a iniciativa del entonces presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, se iniciaría con carácter de urgente con el objetivo de lograr una mayor gobernabilidad y garantizar más espacios de participación ciudadana. Como resultado de esta primera reforma política, independientemente de sus limitaciones y frustraciones, en 1988 se introdujeron algunas modificaciones.

¿Pero cuál es el Objetivo de la democracia participativa?

El objetivo de esta forma de gobierno es, precisamente, resolver los problemas políticos derivados de la representación, que tienen que ver con la corrupción, las agendas individuales o la distancia que se construye entre las decisiones de las y los representantes y las necesidades de sus representados.

Por ejemplo, esta democracia más directa impide la creación de una clase política. Es decir que reemplaza a políticos de oficio y gestores por ciudadanos, en muchos de los ámbitos de la vida pública.

Algunos de los rasgos positivos de la democracia participativa son:

Para muestra tenemos dos lugares en el mundo que se consideran como ejemplo de Democracia Participativa y son Suiza y California. En estos dos lugares, las personas que votan marcan la política del Poder Ejecutivo de turno, y lo hacen por medio de referendos o iniciativas populares vinculantes. En Suiza, de acuerdo con su constitución, el pueblo tiene dos tipos de herramientas de participación ciudadana, una es el referéndum y la otra es la iniciativa legislativa popular, que es sometida a consulta si reúne el mínimo de firmas.

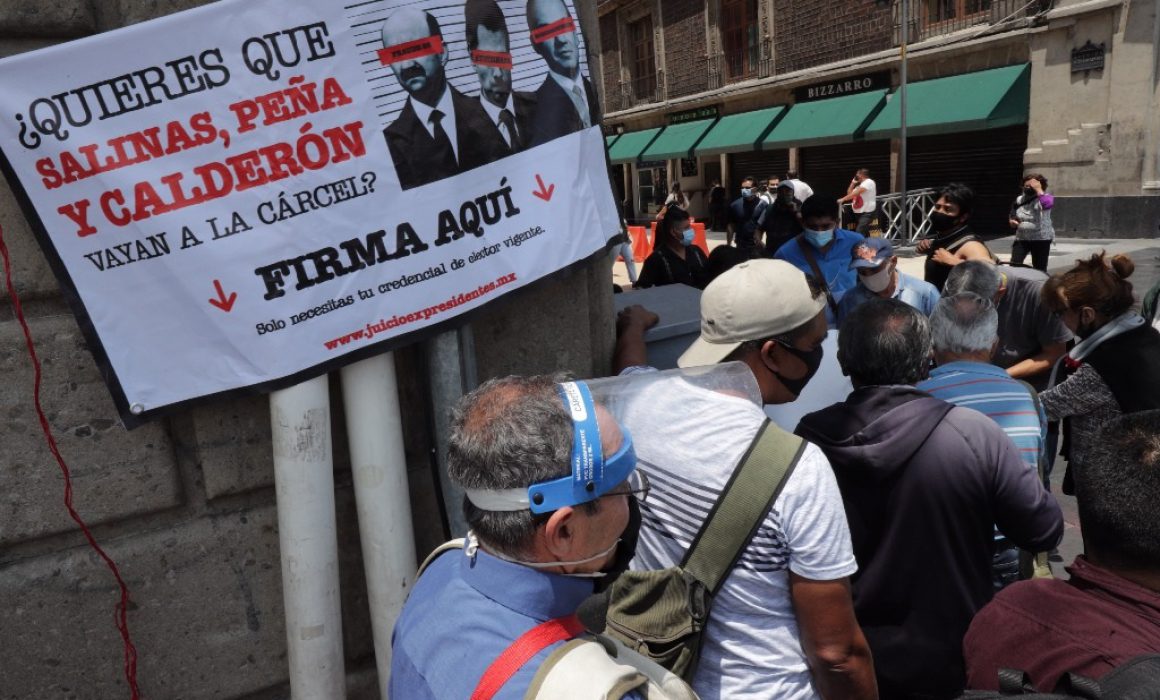

Pues bien en México se abre esta posibilidad con las iniciativas recientes en la constitución, que incluyen este esquema y que ha traído un debate, en la posibilidad de juzgar judicialmente o con un juicio público a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

México se encamina a una consulta popular histórica, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Enjuiciar a ex presidentes o a actores políticos del pasado podría ser en nuestro país, a petición del presidente de la república, una decisión de los ciudadanos.

En una resolución casi inmediata, así lo aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Senado y la Cámara de Diputados.

En México la consulta popular que tiene su origen en una reforma constitucional del 2012 se modificó en 2019, señalando que las consultas, sobre cualquier tema, deben ser en agosto por ello tendría que ser así.

Hay quienes dicen que esta consulta es a capricho del presidente, pero así como pudiera haber esa consulta popular, podría haber otras consultas que se promovieran por parte de otros grupos parlamentarios y que cumplieran con los requisitos que dice la ley.

Sin embargo Ningún instrumento de participación ciudadana afecta o debilita la democracia; al contrario, la fortalece, y el tema de la corrupción ha sido muy sentido, tanto que no es posible olvidar a estas alturas.

San Luis Potosí colaboró con 47 mil firmas para integrar uno de los requisitos y esta consulta se volviera realidad. Entonces muy pronto por primera vez estaremos practicando a nivel nacional una democracia participativa, si detona o NO en juicios y procedimientos legales, delitos expirados o solo una exhibición pública de LO QUE NO DEBE REPETIRSE en el ejercicio del máximo poder de este país, será lo de menos lo importante es transitar en mejorar las condiciones democráticas, sentar bases y piso parejo en nuestra Patria en bien del sano ejercicio de nuestros derechos participativos.